今年暑期,江西农业大学将社会实践工作融入“大思政”工作格局,与学校中心工作同频共振、与部门重点工作同向发力、与地方所需同题共答,组建了八十余支实践队伍,近2000名师生循着乡村振兴的时代脉络,深入赣鄱大地的田间地头、革命旧址、非遗工坊,围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义教育、中华文化传承、促进乡村振兴、服务基层群众、民族团结实践6个方面。奔赴省内外90余个县市区,130余个乡镇,在乡间田野、社区街道、街头巷尾开展以“青春为中国式现代化挺膺担当”为主题的社会实践活动。开展宣讲100余场、发放问卷、宣传册2000余件,形成意见建议1000余条,从养殖场里的科技帮扶到红土地上的精神溯源,从非遗工坊的匠心守护到乡村课堂的知识传递,江农青年用脚步丈量大地,用实干诠释担当,在广袤乡野书写着新时代青年的青春答卷。

深学细悟新思想,理论宣讲润心田

江农青年将宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为暑期实践的核心任务,通过理论宣讲、政策解读、实践阐释等方式,让党的创新理论走进田间地头、深入群众心间。

“农耕文化承载着中华文明生生不息的基因密码。江西是稻作文化重要发祥地,作为农业院校,我们有使命讲好农耕文化的江西故事、中国故事,为建设农业强国贡献力量”,江西农业大学党委书记黄路生院士在“牢记嘱托强国有我 行走赣鄱感恩奋进——文化赣鄱行”农耕文化暑期大思政实践活动启动仪式上深情寄语道。他勉励青年学子以躬行之姿传承农耕文化,在乡村振兴沃土中践行强农兴农使命。带着这份嘱托,马克思主义学院“一‘马’当先”理论实践队奔赴世界稻作文化发源地——江西万年县裴梅镇,开启了一场“探稻源 悟农耕”的“大思政课”。队员们在万年县裴梅镇新时代文明实践所开展“推进文化自信自强,绘就新时代文化图强壮美篇章”主题理论宣讲活动。紧扣新时代文化自信自强的主题,依托裴梅镇独特的农耕与红色文化资源,深入剖析其重大意义与深厚底气,进而提出深挖贡米文化精髓、铸就特色文化名片、激活红色教育活力等一系列切实可行的振兴策略,为当地文化振兴贡献了青年智慧。农学院“稻源薪火”农耕文明实践队的队员们围绕中央一号文件精神,重点解读与乡村产业发展、基础设施建设、惠农补贴等农民切身利益相关的政策,助力村民精准捕捉发展良机。

这个夏天,江农青年化身“理论宣讲员”,将习近平新时代中国特色社会主义思想与乡村实际相结合,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。这种“理论 + 实践”的宣传模式,使习近平新时代中国特色社会主义思想在服务群众的过程中深深扎根,绽放出绚烂的成果。

红色基因铸魂脉,爱国情怀植心间

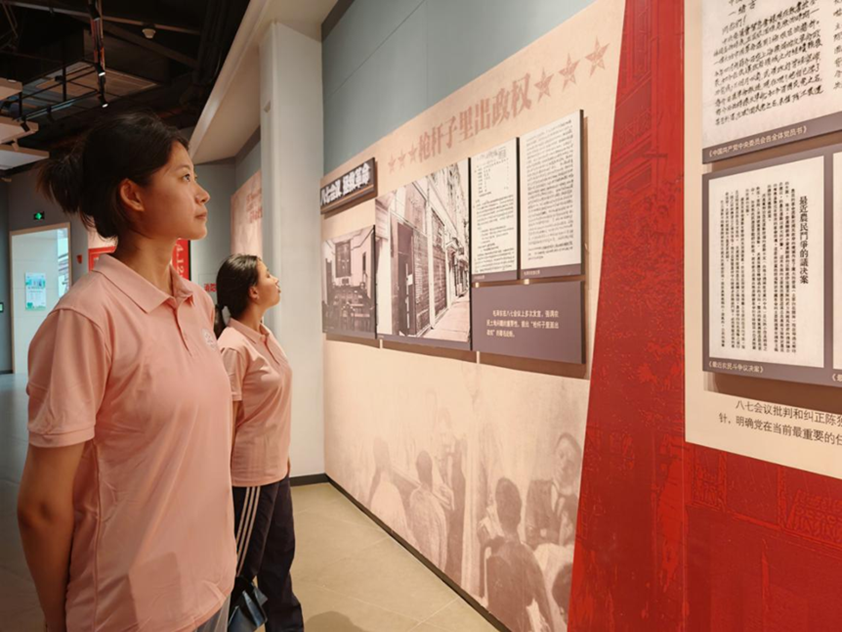

江西作为红色热土,拥有丰富的革命历史资源。江西农业大学依托这一得天独厚的优势,精心组织实践团队,走进革命旧址缅怀先烈,传承红色精神,开展了一系列意义深远的爱国主义教育活动。

“站在蔡坊乡老好保卫战旧址,仿佛能听见先烈们‘人在阵地在’的呐喊。”在赣州市安远县,动科院兴农‘蜜’方”实践队的队员们驻足于蔡坊乡老好保卫战旧址,这里曾是1933年中央红军长征后,留守红军与地方武装英勇抗击国民党军队的战场。队员们怀着崇敬之情聆听战斗经过,深刻感悟到先烈们在艰苦条件下,以简陋的装备和坚定的信念,誓死保卫苏区的担当和奉献精神。在“朱德与南昌起义军天心整军陈列馆”,队员们了解“赣南三整”精神,深知服务“三农”唯有具备“三整”精神,才能打造纪律严明、团结协作、思想坚定的助农队伍。

在上饶市杨惟义纪念馆和昆虫博物馆,研究生院“红忆玉山,薪火相传”实践团成员怀着崇敬的心情,参观馆内陈列的珍贵文物、历史照片和文献资料,在深入了解校史人物杨惟义先生的生平事迹和卓越贡献之时,江农青年深刻感悟到老一辈科学家‘科学报国’的崇高精神。队员们凝视着泛黄的昆虫标本和科研手稿,聆听这位农业科学家在战乱年代坚守科研报国的事迹。杨先生凭借深厚的专业学识,坚守农耕命脉,其‘科学救国’的壮志,犹如灯塔,照亮着当代农科学子的前行之路,成为他们心中的精神标杆。队员李雨桐在笔记中写道。

在南昌市方志敏烈士陵园。动科院“红韵筑梦张公”社会实践队,通过珍贵的革命文物、生动的历史照片与详实的文字记载,深入了解方志敏烈士光辉的一生,深刻感悟其坚定的理想信念、崇高的革命气节和伟大的爱国情怀。方志敏在狱中勾勒的那幅‘可爱的中国’图景,宛如璀璨星辰,引领着我们今天的奋斗方向,成为我们不懈追求的动力源泉。这场跨越代际的对话,让“爱国、创造、清贫、奉献”的精神有了更鲜活的注解。

南昌市郊的小平小道,林荫掩映着历史的足迹。动科院牧安青锋队的队员杨杰蹲身轻触邓小平同志曾走过的土路:“当年邓小平同志在这条小道上思考国家前途,今天我们思考如何强农兴农。”秋收起义纪念馆里,职师院“红色筑梦·青春力行”团队队员凝视锈迹斑斑的大刀时眼眶湿润;玉峰村方志敏清贫纪念碑前,研究生党员重温入党誓词的声音在山谷回荡。

在麻丘镇厚溪村,化材院薪火逐梦先锋队走为孩子们讲述党的历程,借助扭扭棒制作星星、红旗,将红色精神融入手工创作;开展“重走长征路,奋进新征程”定向活动,设置“湘江战役”“遵义会议”等关卡,让孩子们在沉浸式体验中感悟长征精神。

通过多样化形式传递红色文化与爱国情怀,让红色基因在乡村薪火相传。活动以“爱党、爱国、爱家乡”为主线,融合红色教育、文化传承与科普实践。

红色,已成为江农青年心中最厚重的精神底色。在赣鄱大地的革命老区、红色遗址、乡村基层,从探访革命旧址到传承红色基因,从宣讲英雄事迹到践行初心使命,师生在实践中深切感悟家国情怀,让爱国主义精神在青春的血脉中薪火相传,生生不息。

科技赋能兴产业,青春智慧沃乡野

产业兴旺是乡村振兴的核心引擎,从农产品品质提升、产业链延伸到生态保护,都离不开科学技术的支撑。江农青年肩负着 “强农兴农” 的使命,将专业知识转化为田间地头的实践力量,既能精准解决农业生产中的实际问题,又能助力乡村产业提质增效、增强市场竞争力,这正是践行“把论文写在祖国大地上”的生动体现,更是为农业强国建设注入青春动能的必然选择。

在石城县贡米加工基地农学院“稻香客”乡村振兴实践团实地考察石城贡米的全产业链运作。队员们细致观察稻米加工流程,走进田间记录稻穗长势,并采集土壤、水质及气候数据,分析昼夜温差、水源、土壤等对贡米品质的影响,从而深入挖掘其品牌核心竞争力。

在吉安市龙脑樟园,林学院“龙脑樟乡村振兴团”20余名师生深入了解龙脑樟的种植技术、经济价值及科技应用,并亲手参与采摘与加工实践。

在江西省萍乡市莲花县杂交水稻制种基地,研究生院“翼起兴农科技服务队”正开展无人机辅助授粉试验前期准备工作。他们通过精准布置载玻片、模拟低空飞行授粉及花粉收集等环节,验证技术可行性,为后续规模化应用奠定基础。

在抚州市黎川县日峰镇十里村,国土院“绿色防线—除草剂科普小队”调研发现当地农户在不同类型土地上的除草剂使用行为存在显著差异,当地农户对除草剂的认知也存在误区,调研团队将发现整理成详细报告,提交给当地农业部门,力争绘制出完整的“生态地图”,为构建科学合理的农村植保体系提供决策依据。

在吉安市峡江县蝴蝶泉果业基地,经管院“耕新果业调研服务团”围绕果业发展现状、农产品品质管理和品牌建设等内容开展实地调研。在果农的热情引领下,团队成员踏入了葡萄园、翠冠梨园及果冻橙种植区,亲身体验了农业生产的韵律与节奏。

在萍乡,计信院“e路兴农”队打造“直播+团购”模式解决农产品滞销,推动“莲蜂共作”生态农业及非遗“花鼓舞”数字化传播,创新“蜂箱认养”“古窑盲盒”等文旅融合项目。

文化薪火永相传,非遗焕新青年力

非遗是中华文化的根脉与瑰宝,承载着乡土社会的历史记忆、智慧结晶与精神特质,是乡村文化振兴的重要支撑。在现代化浪潮中,许多传统技艺面临传承断层、活力不足的困境,而青年作为文化传承的 “生力军”,既是非遗的守护者,更应是创新的推动者。江农青年深入非遗工坊,不仅是为了守护 “匠心” 与 “乡愁”,更在于通过青春视角为非遗注入时代活力 。

“油纸伞的每一根竹骨、每一层桐油,都蕴藏着千年的匠心。”在婺源县清华镇竹安堂伞厂,经管院“青禾筑梦”团队成员目睹非遗传承人胡师傅演示制伞工艺,感触颇深。队员们深刻认识到传统技艺在现代工业化浪潮中所面临的严峻挑战,并积极探寻其转型与突破的新路径。队员们提出,可以将油纸伞与影视剧、游戏、娃衣相结合,开发衍生产品,扩大油纸伞非遗文化的影响力。此外,他们还建议厂房与旅游团合作,开发体验馆进行展示,让年长的手艺人亲自讲解非遗文化。

在景德镇罗家坞古法作坊,动科院“瓷韵承古,麂影护珍”实践队队员们沉浸式体验了拉坯、印坯、精修、绘釉等核心工序,在泥土与釉彩的缠绵交织间,队员们体验了一堂鲜活灵动的非遗传承实践课。

动科院“红韵筑梦张公”社会实践队走进张公镇、文港镇等地,深入探访非遗技艺。在文港镇,实践队队员在国家级非遗传承人朱细胜的带领下,深入了解文港毛笔的制作奥秘。一支好毛笔需集“尖、齐、圆、健”于一身,从毫料选择到笔头固定,坚持纯手工制作,队员尝试捻毫掂衬,却总难匀称。“慢工出细活,心静才能出尖齐圆健。”朱师傅的教诲让队员们领悟:非遗传承的不仅是技艺,更是“择一事终一生”的匠心。在张公镇,实践队来到省级非遗夏布传承人王小青家中,探寻古人应对酷暑的智慧结晶。种麻、漂洗、出丝、卷纱、过筘、刷浆……繁复精巧的工序一步步铺展开来。

躬身服务解民忧,真情暖流润乡土

江农青年秉承服务群众的宗旨,将目光投向农村,特别是‘一老一小’及困难群体,精心策划并实施了支教助学、安全宣教、生活援助以及美丽乡村建设等一系列贴近民生的服务项目。

软件学院"码上实践"暑期营队赴上饶市余干县瑞洪镇前山村通过开展红色教育、科普宣传、敬老服务等一系列活动,为当地村民和儿童送去温暖与知识,实践队别出心裁地运用了"红色剧本演绎"的方式,让孩子们扮演刘胡兰、黄继光等革命英雄,身临其境地感受那段烽火连天的岁月。在生动的情景再现里,孩子们以稚嫩却铿锵有力的声音高呼"传承红色精神,争做时代新人"的口号。这种沉浸式的教育方式,进一步加深了对红色精神的理解,提升了思想政治素养。

人文院“爱润童心” 支教队在靖安县水口乡开展为期多日的支教活动,为当地儿童带来丰富的特色课程。在‘海洋主题创意简笔画’课程中,队员们引领孩子们以画笔为舟,遨游于海洋世界,描绘出水母、海龟等生物的奇妙形态,在寓教于乐的互动中汲取海洋知识的甘霖。在 “创意音乐手工” 课上,孩子们制作个性化音符卡片,感受音乐与手工的结合之美;在 “体育游戏” 课上,“排雷游戏”“障碍接力” 等活动让孩子们在欢乐中锻炼体能。针对暑期安全问题,支教队开展防溺水专题教育,通过情景模拟、互动问答讲解危险水域辨识、自救互救等知识;还开设普法课堂,利用 “孙悟空为何被压五行山” 等趣味案例,帮助孩子们理解《中华人民共和国未成年人保护法》等基础法规。

食品院“青春‘食’践力,筑梦新乡村”社会实践队通过“学、讲、研、践”的形式,立足学科特色,筑牢健康根基。 围绕老年群体关注的“三高”等问题,实践队队员们开展食安科普宣讲,引导村民形成科学饮食的观念。

生工院微光“童”行暑期三下乡文明实践队于大余县开展了以“挺膺担当砺青春,‘童’行筑梦绘新篇”为主题的暑期“三下乡”实践活动。队员们巧妙地以《三国演义》中的人物故事为引子,引领孩子们动手绘制戏曲脸谱,在斑斓的色彩与细腻的线条间,传递着忠义、刚直的传统美德。

外国语学院实践团队连续18年在塘南镇书写了一段关于坚守与创新的教育故事。智慧“数”学、英语口语实践、“心愿树”“一封家书”等经典课程。今年,新增加的“班班辩论赛”课堂,又为这个“教育菜单”增添了新滋味。

共筑民族复兴梦,共绘团结新画卷

民族复兴是全体中华儿女的共同愿景,而各民族的团结互助、文化交融则是实现这一愿景的坚实根基。江农青年通过探访少数民族文化、开展普通话公益教学,既是对少数民族文化的守护与传承,更是在主动搭建民族交流的桥梁

工学院工益新锋实践团队走进江西省资溪县乌石镇新月村新时代文明实践站的畲族文化博物馆,馆内介绍了畲族村的发展历史、畲族文化和传统习俗,陈列着畲族的传统服饰、生产工具、生活器具等珍贵文物,团队成员对畲族村的历史渊源、迁徙历程以及文化特色有了更为全面的认识。队员们前往资溪畲族山歌非遗传承人兰光有爷爷家中拜访,近距离感受畲族山歌的独特魅力,聆听古老旋律背后的文化故事。

林学院“推普搭桥,寻脉奉新”实践团走进江西奉新县,成员们深入社区、街道与村落,与居民深度交流。调研发现,年轻群体及师生普通话运用较为熟练,而老年居民受长期方言环境影响,普通话应用能力薄弱,但有强烈的学习提升意愿。实践团随即推出了公益课程,课程内容深入浅出,从基础发音入手,讲解细致入微,成功激发了居民们的浓厚兴趣。

盛夏渐远,初心不改。江西农业大学2025年暑期社会实践活动中,学子们用科技点亮产业希望,用红色淬炼青春信仰,用文化守护乡土根脉,用服务温暖乡村角落。江农青年的足迹遍布赣鄱大地的田垄间、古村落和红土地上,社会课堂中找准人生航向,在一线实践中锤炼过硬本领,上好生动鲜活的“行走的思政课”。未来,这份“把论文写在祖国大地上”的坚守,将继续指引江农青年在助力农业强国、推进乡村振兴的征程中,书写更多精彩篇章。

作者:吴璨

审核:贺媚、王成斌